Un’intervista di Evi Mibelli a Davide Balda.

“L’uomo, così indaffarato da non avere tempo ‘per nient’altro’ potrebbe un giorno scoprire che il tempo per salvare sé stesso, la sua vita o quella dei suoi figli è scaduto”. Bill Mollison

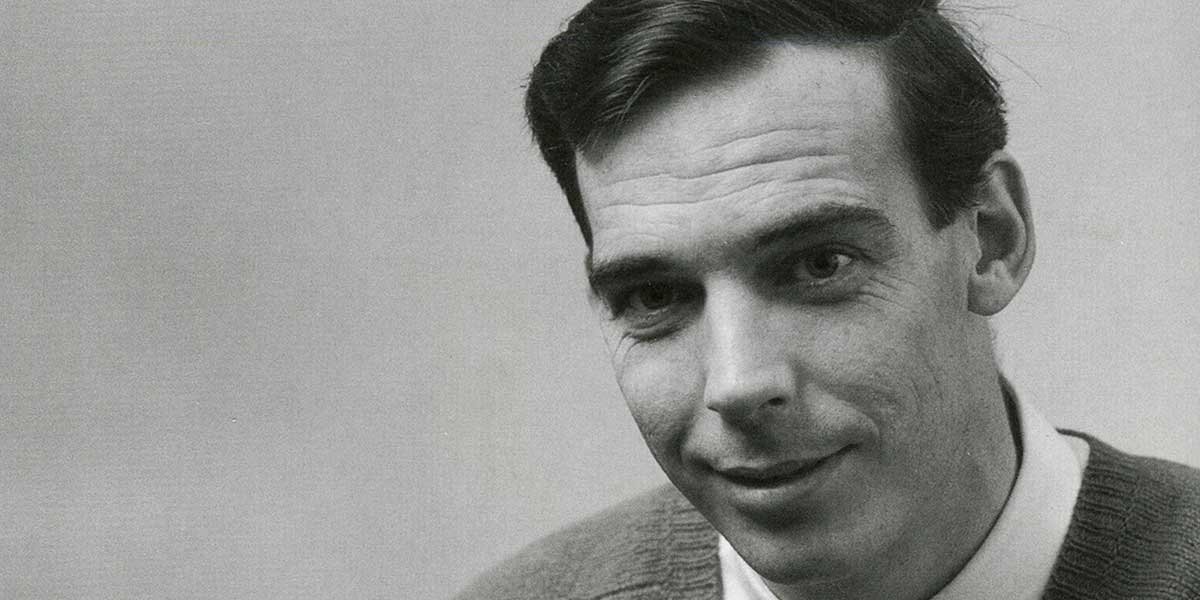

Davide Balda ha 27 anni, una intelligenza brillante, una vocazione da esploratore. Non è il classico creativo, semmai un novello Prometeo dell’era post-industriale. Il collegamento al mito può apparire azzardato, ma non è così e lo dimostra in questa intensa intervista.

“Ho avuto, fin da ragazzino, una passione per il design, l’arte e tutto ciò che gravita intorno alla creatività, passando anche dall’artigianato perché amo non solo immaginare ma anche fare con le mani. Dopo il Liceo Artistico durante il quale avevo già individuato il design come indirizzo, ho proseguito gli studi allo IED di Torino, concentrandomi sul design del prodotto”.

Dallo scarto alla fibra. Pratica sociale e coinvolgimento con workshop. Isola Design Festival, Milano, 2025.

“Una bella partenza dove ho approcciato i materiali, le diverse discipline legate ai processi industriali – da come produrre un oggetto, le tecniche, i metodi – e contestualmente a interessarmi della genesi di un’idea creativa e di come accompagnarla verso la sua realizzazione. Il salto però è stato quando ho seguito un corso di Social Design, un master di primo livello coordinato dal Politecnico di Milano e dalla Fondazione Pistoletto. Ho capito quale dovesse essere la spinta motivazionale per muovermi nel mondo del design.

Una esperienza che mi ha visto coinvolto nell’interpretare le dinamiche socioculturali di un territorio per poi elaborare strategie capaci di guidare lo sviluppo positivo e sostenibile delle comunità coinvolte. Mappare, analizzare comportamenti, individuare problematiche sociali emergenti, interfacciarsi con chi quei contesti li vive nella quotidianità. Un approccio analitico e partecipativo, dove viene privilegiata la relazione e il contatto con le persone. Insomma, toccare con ‘mano e cuore’ la vita reale e proporsi di agire in modo da apportare cambiamenti positivi nella vita di quella comunità/territorio”.

Raccolta delle materie di scarto utilizzate per realizzare nuovi materiali.

Raccolta di progetti realizzati con materie di scarto.

In questo esordio d’intervista pone temi cruciali per il design contemporaneo. Riporta al centro delle nostre azioni il valore del sociale, il lavorare per un bene comune. Viene da pensare a quanto Tomas Maldonado scrisse nel suo libro “La Speranza Progettuale” (1970), pur nella diversità del contesto: l’importanza dell’etica del progetto, di un design che sia anche pratica socialmente impegnata, politica ed ecologica. “Gli esseri umani hanno un ruolo nel processo di costruzione e, oggi più che mai, nella distruzione dell’ambiente. Credo davvero che di questa responsabilità dobbiamo farcene carico e diventarne consapevoli”. Un concetto che, a distanza di cinquant’anni, continua ad essere attuale.

Fioccato di fibre tessili di scarto, Progetto Telare la Materia.

L’era dei social network che esalta la connettività, sostituendola alle relazioni, è il punto di partenza della riflessione di questo giovane e promettente designer. Da una parte la consapevolezza di dover lavorare sul presente – e sul futuro – costruendo un cambiamento che incida concretamente nella vita delle persone e dei luoghi che le accolgono, dall’altro combattere la dispersione del potenziale che le relazioni possono offrire.

Perché la connettività non è relazione, è un’opportunità per costruirla nel mondo reale. Superare la virtualità – dove tutto appare possibile – per diventare changemaker lavorando sull’empatia, sulla creatività delle soluzioni ai problemi, sull’importanza di agire come motore d’innovazione generando un impatto duraturo, sistemico. Davide Balda è figlio del proprio tempo: padroneggia la tecnologia digitale, ne conosce i limiti e le enormi potenzialità. La indaga, è curioso, sperimenta ma il suo sguardo resta attento, critico e concreto. Il suo interesse si concentra sullo studio dei materiali, visti come protagonisti di un mondo fisico in costante evoluzione. Da qui inizia il suo percorso denominato Archeomaterico.

Scarto utilizzato per nuovi materiali, macerie architettoniche.

Trasformazione scarto, rielaborazione macerie architettoniche.

“L’idea era di spaziare tra materia e società, concentrandomi in particolare sui biomateriali. Il fatto di collegarsi ai territori mi ha consentito di cercare materiali particolari in quei contesti – dalle materie prime ai materiali di scarto delle produzioni locali – per poi arrivare a concepire materiali che definirei vernacolari, cioè ‘tipici’ della realtà produttiva umana di quel contesto specifico. Applico il principio del vernacolo – in senso tradizionale – al mondo post-industriale.

Insomma, lo scarto di oggi è una testimonianza dell’operato umano contemporaneo e vale la pena ri-utilizzarlo come ‘caratteristico’ di quel particolare contesto ambientale/territoriale. Una sorta di identità post-industriale. La mia attenzione per il recupero dei materiali di scarto, in generale, è legata al desiderio di estrarne i potenziali nascosti. Spesso gli scarti hanno ancora molto da offrire sul piano creativo e non trasformarli, significa inquinamento.

Vale per gli scarti ittici come gusci di vongole e cozze, per le alghe, la lana tosata delle pecore solo per fare degli esempi: sono considerati rifiuti speciali mentre hanno un grande potenziale per diventare nuovamente parte di una filiera (per esempio in campo edile ndr). Tutto dipende dagli investimenti e da quanto è economicamente vantaggioso. Va cambiato il paradigma di sviluppo, favorendo un complesso di vantaggi che superino il puro profitto e puntino a una economia che ponga al centro l’ambiente e garantisca ricadute sociali positive di lungo termine”.

Trasformazione scarto. Sfibratura e rielaborazione tessuto.

Negli ultimi tempi la sua attenzione è rivolta al mondo tessile, il secondo ambito più inquinante dopo quello edile. Il modello della fast fashion ha prodotto problemi di smaltimento e di inquinamento preoccupanti in particolare nei paesi del terzo mondo, trasformati in gigantesche discariche a cielo aperto. Entrando nel centro ricerca di Fabrica – legata alla Benetton – ha avuto l’opportunità di lavorare nel dipartimento di sostenibilità dell’azienda trevigiana.

“Qui ho utilizzato i capi difettati non immessi per la vendita e scarti di lavorazione per ricavarne un nuovo materiale (progetto Tecnosuolo, ndr) – con la tecnica meccanica di sfibratura – con il quale ho fatto diverse sperimentazioni. Una è stata la produzione di un substrato per l’agricoltura, utile per la crescita delle piante da applicarsi nelle serre al posto della torba, un prodotto naturale sempre più difficile da tutelare e fondamentale per la salute del sottosuolo. Questo prodotto è adatto per la coltivazione con tecnica idroponica e, attualmente, si sta sperimentando la crescita di basilico e insalate (in collaborazione con il Politecnico di Milano, ndr) per valutarne le potenzialità”.

Progetto Tecnosuolo, substrato fertilizzante, Politecnico di Milano.

La cosa interessante è che questo tipo di approccio sperimentale e progettuale richiede la necessaria integrazione di più discipline. Questa collaborazione è foriera di nuove conoscenze e possibilità di sviluppo. Davide Balda ne capisce il valore e la necessità.

“Credo davvero che il futuro passi obbligatoriamente dalla capacità di unire saperi differenti, dalla cooperazione e dallo scambio. Personalmente non sono interessato, come designer, alla creazione di un tavolo o di una sedia. Cerco altro, cerco percorsi di progetto concreti che possano incidere davvero nella quotidianità delle persone e in una sostenibilità che tuteli l’ambiente in cui viviamo, in modo sistemico e duraturo. La mia idea di design e di designer è quella di lavorare in una ottica di servizio e, soprattutto, di visione integrata. Come dimostra la biologia siamo tutti interconnessi. Questo principio, più che mai oggi, è il fil rouge dell’agire umano nel contesto ambientale e sociale. O, almeno, dovrebbe essere così”.

È all’interno di questo orizzonte che prende vita, tra i tanti, il suo progetto Tecnosuolo, inteso come suolo del futuro.

“La sperimentazione è in corso all’interno del museo botanico Aurelia Josz di Milano. Applico questo materiale su alcune aiuole in una doppia funzione: pacciamatura e substrato. La composizione tessile – cascami di cotone, lana, lino… – contribuisce alla conservazione dell’umidità del sottosuolo e un corretto assorbimento dell’acqua d’irrigazione (o piovana), garantendo un consapevole utilizzo di una risorsa sempre più preziosa. Cui si aggiunge, non meno importante, il ruolo della biodegradabilità: un tessuto il cui contenuto di fibre naturali si trasforma in fertilizzante”.

Progetto Tecnosuolo, substrato fertilizzante con germinazione e travaso pianta.

Pacciamatura e substrato fertilizzante con fioccato tessile di scarto. Pratica sociale e coinvolgimento con workshop, presso Aurelia Josz Botanical Museum di Milano.

In ambito edile il recupero dei cascami tessili offre opportunità di applicazione vantaggiose. Usando una base geopolimerica composta da cenere vulcanica (in sostituzione del cemento) insieme a scarti di acciaieria e calce naturale, ne deriva una mescola che – con una reazione a freddo; quindi, in assenza di calore e conseguentemente con nessun carico energetico da sommare ai costi di produzione – ha caratteristiche di isolamento termico e acustico ideali per utilizzi in spazi interni (leggasi rivestimenti, intonaci, pannellature coibenti).

Un materiale versatile che cambia ‘struttura’ secondo le percentuali di elementi che lo compongono rendendolo flessibile e adatto a più funzionalità. È non solo isolante ma anche impermeabile, resistente agli agenti atmosferici (se applicato sulle superfici esterne), carbon free, cioè in grado di assorbire CO2 dall’ambiente.

“Attualmente sono concentrato nel cercare di ottenere un biocoprente che possa rendere impermeabile la componente fibrosa – con l’uso di cera d’api o lanolina – per poi testare il materiale definendone caratteristiche e prestazioni. È il passo conclusivo prima di proporlo alle aziende del settore edile come materiale innovativo e sostenibile. Promuovendo il principio della circolarità delle ‘risorse’ contro la linearità che produce scarti e inquinamento”.

Materiale da costruzione derivato da cascami tessili. Progetto Telare La Materia, photo Alice Nascimben.

Dobbiamo rivedere la nostra relazione con la Natura – ci dice Davide Balda – riallacciarci alla sua intelligenza infinita. Viene da pensare, per analogia, al racconto “La Biblioteca di Babele” dove Jorge Luis Borges immagina una biblioteca che contiene tutte le possibili combinazioni di lettere, e quindi tutti i libri, mai scritti e quelli che verranno. Una visione aperta, diversa dalla spasmodica ricerca – soprattutto tecnologica e scientista della nostra contemporaneità – che crea spesso cesure nette e irreversibili tra artificiale e naturale. L’osservazione delle strutture naturali, le loro interrelazioni, le loro funzioni rappresentano una fonte inesauribile di soluzioni per la vita.

“Molto poco conosciamo di questa formidabile plasticità della Natura. Per questo coltivo la volontà di lavorare su questi temi, nel futuro. Certificando la mia ricerca con brevetti e offrendo le mie competenze alle aziende che vorranno investire su idee nuove. Che poi, in definitiva, non è solo rispetto per l’Ambiente e la sua complessità. È avere a cuore anche l’uomo, lavorando per l’equità sociale e per un accesso consapevole alle risorse e alla loro gestione.

Ognuno di noi, nel proprio piccolo, ha un ruolo nel permettere che questo avvenga. Scegliendo il campo in cui operare, con azioni concrete e tangibili. La vera sfida è riuscire a coniugare le proprie spinte etiche con le necessità economiche quotidiane. L’impegno sta nel cambiare il paradigma di sviluppo su cui la nostra società è spalmata e con essa il modello industriale ed economico speculativo. Più facile a dirsi che a farsi. C’è ancora molta strada da fare, soprattutto, per cambiare la mentalità delle imprese. Essere davvero sostenibili è un impegno difficile, non certo una questione di comunicazione e di puro ritorno economico. E ha bisogno di tempo”.

Installazione con materiale edile e feltro tecnica Nuno con materiali tessili di scarto, Isola Design Festival, aprile 2025.

Tutto ruota attorno alla consapevolezza, e in questo senso, il consumatore finale potrebbe, e dovrebbe, fare la differenza scegliendo chi davvero pensa in chiave etica, sociale e sostenibile. C’è da chiedersi se sia davvero questa la volontà del ‘sistema’ o piuttosto solo un modo per continuare sulla strada del puro profitto, opportunamente occultato dalla nuova ideologia green.

“Scegliere la qualità… il problema, specialmente per la mia generazione, è quella di essere vissuti senza i riti di passaggio. Mi spiego. La cultura industriale ha convissuto, nel secolo scorso, con la cultura artigianale. Con il negozio di quartiere, con l’artigiano che creava oggetti d’utilità e li riparava. Tutte realtà che hanno consentito il confronto tra produzione industriale e qualità artigianale e, per quanto riguarda il design italiano, a straordinarie esperienze creative.

Saperi che si sono lentamente persi per non essere più ricordati, fagocitati dalla logica usa e getta e dalle piattaforme di e-commerce che con un click ti fanno arrivare a casa qualsiasi merce, da qualsiasi parte del mondo. Questa assenza di memoria e di identità è il substrato su cui s’innesta l’incapacità di ‘scegliere’ pensando alle conseguenze che il nostro acquisto determina sull’ambiente circostante, sia esso naturale o sociale. Il consumo critico è un concetto interessante, ma astratto se non si è in grado di applicarlo nel quotidiano”.

Applicazione di materiale isolante a base geopolimerica composta da fibre tessili di scarto, cenere vulcanica, scarti di acciaieria, calce naturale. Green&Blue Workshop, Milano, 2025, photo No Panic Agency.

È tempo di cambiamento, e chi può guidarlo sono proprio i giovani come Davide Balda. Non sono molti ad avere una così chiara visione del futuro ma la fiducia non manca: “Tra i giovani della mia generazione siamo in diversi ad aver sviluppato questa sensibilità e confido si riesca a tracciare la strada per un cambiamento strutturale, trasferendo entusiasmo e motivazione. Se, da una parte, ci hanno narcotizzato il desiderio di sognare, dall’altra stiamo dimostrando di avere l’energia giusta per assumere il ruolo di outsider, di changemaker. La nostra società ha un grande bisogno di tornare a immaginare il futuro e noi – io – siamo qui per provare a farlo”.

Davide Balda, photo Gerds Studio.

In copertina, Davide Balda, photo Silvia Longhi.