di Evi Mibelli.

“L’architettura è un fatto d’arte, un fenomeno che suscita emozione, al di fuori dei problemi di costruzione, al di là di essi. La Costruzione è per tener su: l’Architettura è per commuovere”.

Scrivere di Le Corbusier, dopo fiumi d’inchiostro di autorevoli storici e studiosi, potrebbe apparire superfluo. Probabilmente lo è. Tuttavia, resta una figura della storia dell’architettura del XX° Secolo capace di offrire ancora singolari prospettive dalle quali osservare il suo immenso patrimonio di idee. Un patrimonio visionario che ha anche procurato qualche guaio. Soprattutto sul piano dell’architettura sociale. Ma partiamo dall’inizio.

Charles-Edouard Jeanneret, al secolo Le Corbusier, nasce il 6 ottobre del 1887 a La Chaux de Fonds, nel Giura svizzero. La madre è una pianista di talento, il padre un abile artigiano specializzato nell’orologeria e appassionato naturalista ed escursionista. La passione per la natura del padre fu, per il giovane Charles Edouard, fondamentale e vedremo perché.

Frequenterà la Scuola d’Arte di La Chaux de Fonds, avviandosi al mondo dell’orologeria. Che non era, tuttavia, tra le sue aspirazioni. Cercava altro di più appagante e in linea con la sua vulcanica creatività. Ad accorgersi di questa mente inquieta fu il suo insegnante e mentore Charles L’Eplattenier. Ne intuì le qualità indirizzandolo verso l’architettura, la pittura e la scultura che aveva come comune denominatore l’Art Noveau.

Villa Fallet progettata da Le Corbusier nel 1904 all’età di diciassette anni. Foto di Vincent Donzé.

Le Corbusier riconoscerà a quel suo primo insegnante un ruolo fondamentale nell’averlo condotto verso il futuro al quale era destinato: “Mi strappò a un destino mediocre. Volle che fossi architetto. In verità l’architettura e gli architetti mi facevano orrore. Ma avevo sedici anni e obbedii“. Risale a quel periodo il suo primo cimento architettonico. Parliamo della Villa Fallet, disegnata e realizzata per il direttore della Scuola d’Arte Louis Fallet. Nulla delle sue caratteristiche fa presagire quello che farà quando, approdando nello Studio parigino di Auguste Perret – il pioniere dell’uso del cemento armato in architettura – acquisirà competenze costruttive d’avanguardia per l’epoca.

Nel mentre, parte per un lungo viaggio in Europa, secondo la tradizione dei viaggi formativi. Andrà in Italia, Germania, Austria, Grecia (dove vide il Partenone e dove comprese il valore dei volumi architettonici e il ruolo della luce). Ma la destinazione eletta dal giovane Jeanneret è Parigi. È il 1908. Qui entra in contatto con le avanguardie artistiche – Matisse e Cezanne, in particolare – con lo Studio Perret, presso il quale lavorerà per un anno e mezzo.

A sinistra, Maison Citrohan, 1927. Costruita per il quartiere residenziale del Weissenhofsiedlung a Stoccarda in occasione del Deutscher Werkbund; a destra, Maison La Roche, Parigi, 1925. Oggi sede della Fondazione Le Corbusier.

Tornerà nella città d’origine, entrando come insegnante nella Scuola d’Arte che lo vide allievo. Ma nel 1917 si trasferì definitivamente a Parigi aprendo il suo studio, lasciandosi alle spalle un luogo ormai divenuto stretto per le sue aspirazioni. Nel 1918 incontrerà Amédeé Ozenfant, pittore e teorico dell’Arte, che da nuova linfa alla sua crescita professionale. Nacque, dal loro sodalizio culturale, la corrente artistica denominata “Purismo” con esaltazione di forme ordinate, rigorose, non decorative, in linea con lo spirito moderno. Un’anticipazione di ciò che Le Corbusier trasferirà in modo magistrale nell’architettura, cambiandola per sempre.

Ed è con gli anni Venti che Le Corbusier definirà i suoi principi costruttivi pubblicando il primo scritto fondamentale noto come “Vers une architecture”. In quegli anni trovano realizzazione autentici capolavori/manifesto come la Maison Citrohan, ispirata al modello monastico della certosa italiana di Ema, e inserita nel complesso residenziale Weissenhofsiedlung, a Stoccarda, in occasione dell’esposizione organizzata dal Deutscher Werkbund, e la Ville Savoy a Poissy.

Ville Savoy a Poissy, 1929-31. Foto Alessio Antonietti.

Ville Savoy, 1931. Dettaglio della cucina.

In particolare è nell’architettura residenziale che trovano espressione i cinque principi enunciati nel libro “Vers une architetture” e sulla base dei quali s’inaugura una visione dell’abitare in chiave minimalista e poetica, che segnerà in modo indelebile tutta l’architettura del XX° secolo.

La filosofia progettuale sottesa prevede di concepire la casa come una “macchina da abitare” secondo forme geometriche rigorose, negando qualsiasi indugio nel décor. L’impiego di pilotis, che lasciano il terreno sottostante libero, la pianta interna priva di setti murari e quindi non vincolata nella sua organizzazione interna, il tetto piano a giardino, le finestre a nastro pensate come grandangoli aperti sulla natura e la luce.

Ville Savoy, 1929-31. Vista sul salone.

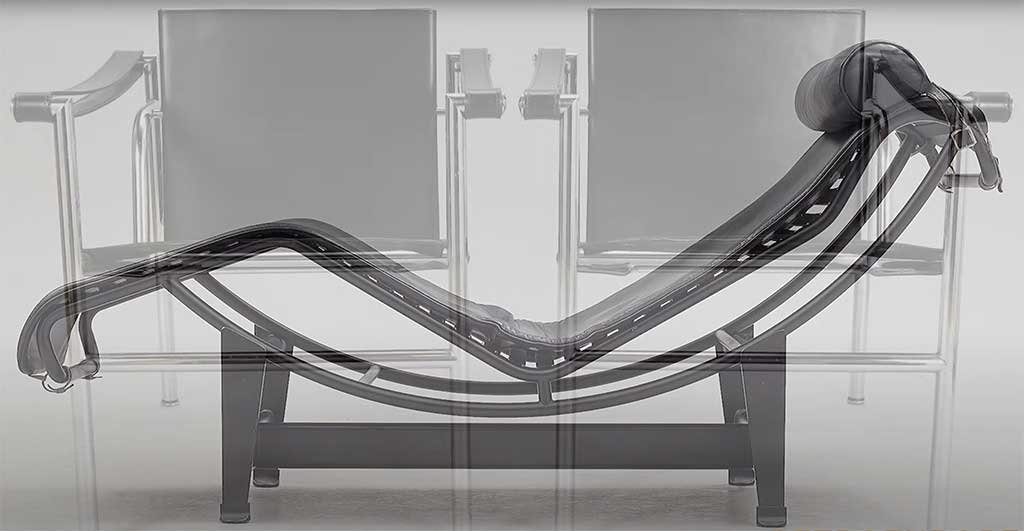

Così il design di mobili e degli interni sottostanno ai medesimi rigorosi principi. Con Charlotte Perriand e il cugino Pierre Jeanneret, progettisti e soci di studio, metterà a punto una serie di arredi che diverranno – e lo sono tutt’ora – iconici e senza tempo. Nati per essere alla portata di tutti – almeno nelle intenzioni di Le Corbusier – si sono rivelati produttivamente costosi ed elitari. Dal 1964 Cassina detiene i diritti di riproduzione.

Le Corbusier non parla mai di mobili ma di attrezzature per abitare. Osservandoli se ne comprende la ragione: seguono gli stessi principi fondanti della sua architettura dove la struttura sostiene gli elementi funzionali, restituendo oggetti geometricamente puri, dove la forma è la sintesi che coniuga funzione e comfort. A misura di corpo umano.

Gli arredi iconici firmati Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand. In dissolvenza le poltroncine LC1, in primo piano la chaise longue LC4. Prodotte da Cassina su licenza esclusiva.

Tavoli, sedie, chaise longue, letti e poltrone ritornano all’essenziale dopo il tripudio decorativo dell’Art Noveau. Il loro punto di forza è l’estrema semplicità del disegno delle strutture, realizzate in tubolare di acciaio piegato, che sembrano assecondare la biologia dell’essere umano.

Sempre mantenendo fede alla ricerca del rigore assoluto, Le Corbusier crea i casiers: elementi contenitori da accostare e sovrapporre che diventano parte integrante dello spazio architettonico. Perché esiste un continuum tra architettura, spazio e arredo. L’armonia e la coerenza del tutto. Come Vitruvio e Leonardo da Vinci, si cimenta nella definizione di una figura su cui parametrare le proporzioni dell’architettura e degli oggetti che ne occupano lo spazio: il Modulor.

Lo ritroveremo espresso in ogni sua opera, addirittura riprodotto all’interno di alcuni appartamenti che costituiscono l’Unité d’Habitation o Cité radieuse, a Marsiglia costruita tra il 1947 e il 1952. Un edificio pensato come un piccolo quartiere autosufficiente, con abitazioni, negozi e luoghi di aggregazione. Sarà il primo di altri quattro complessi successivamente realizzati a Nantes, a Briey, a Firminy e a Berlino.

A sinistra, Poltrona della serie LC2, produzione Cassina; a destra, Unité d’Habitation su modello di Marsiglia realizzata a Berlino, 1957. Foto David Pachali.

Per molti è stato un brutto esempio di architettura moderna. Diciamo che questo “modello” di architettura sociale è concettualmente condivisibile, ma sul piano pratico si è trasformato nella costruzione di spazi ghetto, facilmente visibili nelle periferie delle grandi città.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale la sua attività è intensa e insieme alla sopracitata Unité costruirà la cappella di Notre-Dame du Haut, considerata l’architettura religiosa più rappresentativa del secolo scorso. Cui seguirà l’incarico assegnato dal governo del Punjab di redigere il piano urbanistico per la capitale di Chandigarh, dove riuscirà a dare voce alla potenza espressiva del cemento armato.

Gli ultimi anni lo vedranno isolarsi per dedicarsi alla lettura, alla pittura, alla scrittura, diradando gli impegni professionali. Nel 1951 si ritira in Costa Azzurra a Cap Martin in un capanno di legno minimalista, noto come Cabanon. Muore, colto da infarto mentre nuotava, il 27 agosto del 1965.

Unité d’Habitation di Marsiglia, 1952. Corridoio interno distributivo. Foto Fred Romero.

“Il tempo fugge via con la velocità di un ciclone. A separare la sera dal mattino è un fuggitivo quarto d’ora: neanche il tempo di respirare. Gli impegni sono sfibranti, persino pericolosi! A volte squilla il campanello d’allarme, attraverso piccoli segni. Occorre prendere posizione. Sto attento, mi sforzo di dominare questa specie di incendio che avvolge i minuti e le forze della vita. Ho cessato ogni tipo di attività mondana. Non vedo nessuno, mi nego a tutti, e questo crea una diga implacabile contro le visite. Ignoro tutto ciò che mi rumoreggia intorno. Silenzio”. Le Corbusier.

Interno di un appartamento dell’Unité d’Habitation di Berlino, 1957. Foto David Pachali

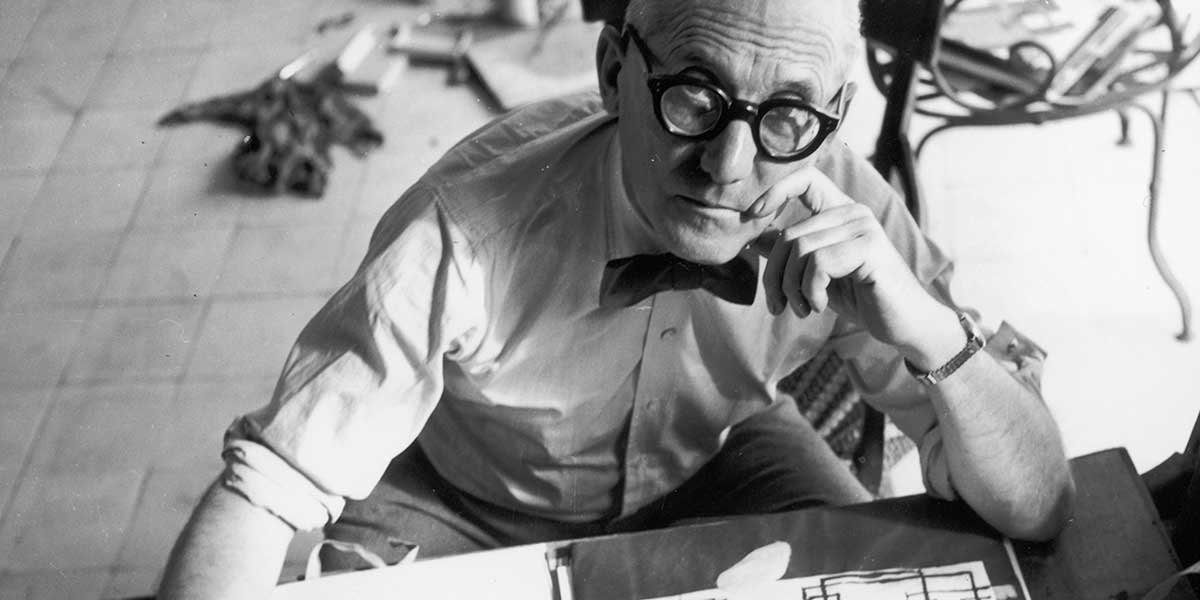

In copertina, Charles Edourad Jeanneret Le Corbusier (1887-1965).